국외거주자, 세금 더 내기 싫으면 한국에 들어와서 죽어라?

- 편집국 | news@joseplus.com | 입력 2017-09-28 09:53:55

Q.50세를 조금 넘기고 조기퇴직을 한 준호는 딸이 살고 있는 호주로 건너가 사업을 시작했다. 사업은 10년이 넘도록 매우 순조로웠고, 준호는 돈이 생길때마다 한국의 부동산을 사들였다. 하지만 준호는 65세 되던 해에 병에 걸렸고, 사업도 다른 사람에게 넘겨야 할 정도로 병세가 악화되었다.

Q.50세를 조금 넘기고 조기퇴직을 한 준호는 딸이 살고 있는 호주로 건너가 사업을 시작했다. 사업은 10년이 넘도록 매우 순조로웠고, 준호는 돈이 생길때마다 한국의 부동산을 사들였다. 하지만 준호는 65세 되던 해에 병에 걸렸고, 사업도 다른 사람에게 넘겨야 할 정도로 병세가 악화되었다.

그러던 어느 날, 한국에 있는 준호의 아들이 준호에게 2죽더라도 한국에 와서 죽는 게 좋겠다는 연락을 해왔다.준호는 다짜고짜 죽는 얘기부터 하는 아들에게 화가 났지만 침착하게 이유를 되물었다. 준호의 아들은 아버지가 한국에서 죽으면 한국에 있는 재산 20억 원에 대한 상속세가 2억 원 정도지만 호주에서 죽으면 5억 원이 넘는 상속세를 한국에서 내야 한다고 설명했다.

준호는 한국에서 죽지 않았다는 이유로 3억 원이 넘는 세금을 더 내야 한다는 게 어이없었지만 일단 한국으로 돌아가기로 결심한다. 그동안 고생을 많이 했기 때문에 3억 원을 벌기가 얼마나 힘든지 누구보다 잘 알고 있었기 때문이다. 정말 준호가 고향인 한국에서 죽으면 상속세를

덜 낼 수 있을까?

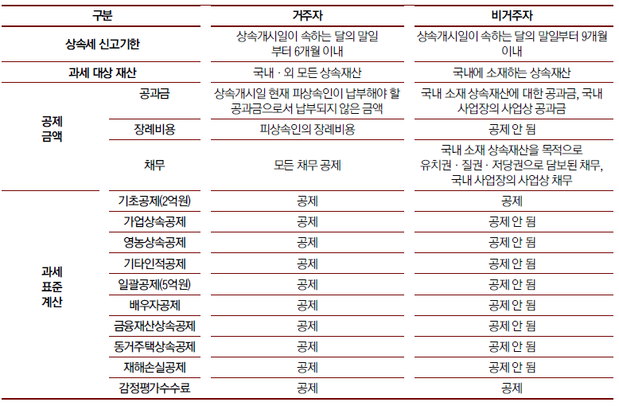

A.맞는 말이다. 준호가 한국에 돌아와서 죽으면 상속세를 적게 낼 수 있다. 세법에서는 거주자와 비거주자를 달리 취급하기 때문이다. 거주자란 국내에 주소를 두고 있거나 183일 이상 거소를 두고 있는 사람을 말하고, 비거주자는 거주자 이외의 사람을 말한다. 준호가 한국에 돌아와서 주소를 두거나 183일 이상 머물게 되면 한국의 거주자가 될 수 있다.

| ||

| ▲구상수 법무법인 지평 상속전문 회계사 |

거주자는 배우자와 자녀가 있는 상태에서 사망할 경우 일괄 공제 5억 원과 배우자공제 5억 원을 합해 최소 10억 원까지 공제가 되는 것과 비교하면 상당한 차이다. 준호의 경우 호주 거주자인 상태로 호주에서 사망하면 한국에 있는 재산 20억 원에 대해 2억 원의 기본공제만 받고, 18억 원은 한국에서 상속세를 내야 한다.

상속세가 5억 원 넘게 나온다. 하지만 준호가 부인과 함께 국내에 돌아와서 거주자인 상태로 사망하면 일괄공제와 배우자공제로 최소 10억 원까지는 상속세가 없고, 나머지 10억 원에 대해 2억 원이 조금 넘는 상속세만 내면 된다.

결국 준호는 인생의 마지막을 고향에서 보내고,자녀들에게 3억 원 이상의 재산을 더 남겨주기 위해 호주에서 한국으로 돌아왔다. <글/ 구상수 법무법인 지평 상속전문회계사>

유사판례 헌재 2001. 12. 20. 2001헌바25

인적공제에 관하여 국내에 주소를 둔 피상속인과 두지 아니한 피상속인 사이에 달리 규정하였다 하더라도 이는 합리적인 근거에 의한 것으로 그 목적이 정당하고 적절한 조치일 뿐 아니라, 이러한 입법 취지와 상속세제의 기본 이념에 비추어볼 때 위 법률 규정이 국내에 주소를 두지 아니한 피상속인의 상속인들인 청구인들에 대한 관계에서 그 재산권을 과도하게 침해하는 것이라고 볼 수 없다.

[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]

헤드라인HEAD LINE

카드뉴스CARD NEWS